Actualités

L'art visuel - Livres - Musique - Théâtre - Cinéma

Eva Jospin et Claire Tabouret au Grand Palais

Eva Jospin et Claire Tabouret au Grand Palais

Deux femmes exceptionnelles, une sculptrice et une peintre sont exposées en ce moment au Grand Palais à Paris.

Eva Jospin sculpte depuis plus de vingt ans avec du carton ondulé. Au début de sa carrière, ce matériau peu coûteux et facilement maniable lui a permis d’élaborer des œuvres sur le thème de la forêt qui l’ont fait connaître. Chaque arbre avec ses branches est en carton ondulé découpé et fixé sur le plafond d’une boite de la même hauteur. Une profondeur se crée et on peut voir une série d’arbres tous plus ou moins différents comme dans une forêt. Leurs troncs ne sont jamais lisses car la découpe du carton peut se faire dans la hauteur, dans la largeur, mais aussi dans le biais, selon autant d’inclinaisons qu’on veut, ce qui produit chaque fois, des motifs plats très variés. Du coup, l’aspect des troncs change à l’infini. Par ailleurs, les cartons peuvent être empilés pour former des tables, ou posés verticalement en murs ou piliers. Ces éléments ont permis des constructions architecturales qui vont se compliquant jusqu’au dôme classique de la Renaissance. Ainsi, face à des grottes et massifs semblables aux collines pierreuses naturelles, se dressent des constructions architecturales rigoureusement géométriques et régulières. L’opposition est maximale et d’autant plus frappante. Par ailleurs et plus récemment, Eva Jospin a réalisé des tapisseries aux couleurs finement dégradées, d’abord brodées puis tissées. Les thèmes restent à peu près les mêmes.

Claire Tabouret est une peintre connue depuis assez longtemps pour ses visages et groupes d’enfants, un peu douloureux, ébauchés, et comme aquarellés. Contactée au moment de la réfection de Notre-Dame de Paris, elle a été chargée des futurs vitraux de la cathédrale. Ce sont leurs maquettes qui sont ici exposées dans les vraies grandeurs. Elles sont colossales et impressionnantes. L’artiste a cherché un thème par vitrail. Pour deux vitraux la nature est choisie, comme modèle, particulièrement celui qui présente des bandes de formes ondulées comme des vagues et la mer. Le thème choisi pour quatre vitraux est la Pentecôte et montre plusieurs groupes de personnages heureux En face des maquettes sont accrochées les recherches montrant quelques étapes du travail. Dans des tables sous verre on voit le travail d’élaboration, éléments décoratifs découpés dans des cartons peints, donc mobiles, ici juxtaposés dans un but de décor coloré. Sont alors suggérés tous les jeux possibles de formes qu’on bouge pour chercher une harmonie. Les qualités de peintre de Claire Tabouret, ressortent dans les grands drapés des personnages. Ici, comme à la Renaissance et dans la plupart des arts classiques, l’indication des plis et de la moire du tissu, se fait avec une autre couleur pas forcément proche. Par ailleurs, le style est ample, le geste visible, le plus souvent, aisé, délié, d’une nonchalance calculée.

En conclusion, ce rapprochement de deux grandes artistes actuelles est passionnant. Courrez vite au Grand Palais pendant qu’il est encore temps.

Grand Palais - Jusqu'au 8 mars 2026

Raphaëlle Pia (26/01/2026)

Monaco, à l'ombre du vent

Monaco, à l'ombre du vent

Cette exposition s'est tenue dans la Principauté du 25 septembre au 12 octobre dernier. Il s'agissait d'un événement particulier cette année puisqu'il célébrait les 70 ans du Comité national monégasque. Il a été fondé en 1955 par Étienne Clerissi (1888-1971) artiste-peintre, architecte et illustre personnalité monégasque dont les photos accueillent le visiteur à l'entrée de l'exposition.

Ce comité fait partie de l'Association Internationale des Arts Plastiques (AIAP) qui a été créée à l'UNESCO à Paris sous le parrainage de Braque et de Picasso dans les années 1950. Des photos de ces artistes accueillent les visiteurs. Aujourd'hui plus de 80 comités nationaux adhèrent à l'AIAP.

Chaque année, le très actif Comité national monégasque organise un "Salon". Il peut se tenir dans n'importe quel lieu de la planète et porte évidemment sur un thème différent. Un guide, édité à cette occasion, présente tous les artistes participants sur une page et la reproduction de l'œuvre exposée sur la page qui fait face. L'ensemble de ces 70 guides honore une bibliothèque !

Cette année, le " Salon 2025 ", réalisé sous le haut patronage de Son Altesse Sérénissime le prince Albert II, Président d'Honneur du comité, se tenait dans la célèbre salle d'exposition du quai Antoine 1er. Le lecteur de La Critique Parisienne en a déjà entendu parler puisque c'est dans cette salle que s'était tenue en 2023 l'exposition "Rainier III, le prince bâtisseur : une ambition pour Monaco" qui avait donné lieu à mon article publié dans notre revue n°88 de décembre 2023.

On ne reconnaît plus rien de cette salle parce qu'elle présente le grand mérite d'être complètement modulable. Cet immense espace à géométrie très variable a permis d'exposer tous types d'œuvres : peintures, gravures, sculptures ou combinaisons de celles-ci. A une époque récente « art contemporain » semblait synonyme d' « installation(s) » et vice versa, ce n'est pas le cas ici...et ne nous chagrine pas ! Leur petit nombre dans cette exposition permet de les apprécier davantage. On remarque des œuvres de grandes dimensions. Il est permis de "rentrer" dans certaines et de se les "approprier" en s'y faisant photographier, un selfie étant beaucoup trop petit pour se rendre compte de l'importance du dispositif artistique. Autre particularité de l'exposition : le visiteur peut voter pour l'œuvre qu'il préfère. Au nombre des bulletins visibles dans l'urne transparente, on peut déduire que de nombreux visiteurs jouent le jeu, pourtant très cornélien ! Si l'on se réfère au nombre de votants lors des dernières élections politiques, il semble qu'il y ait moins d'abstentions ici...

Lors de sa déambulation, le visiteur est informé des œuvres précédemment "sélectionnées" puisque aux mentions des nom et prénom de l'artiste et du titre de l'œuvre, l'année du " Prix du public " est indiquée aussi.

Le thème de l'exposition « Monaco, à l'ombre du vent » est très poétique et suscite probablement chez les artistes un imaginaire quasi-infini. Ils n'ont pas manqué d'intégrer deux autres éléments complémentaires aussi suggestifs que sont évidemment le soleil et la mer. Il y a donc de nombreuses variations sur le thème, comme on dirait en musique.

La multiplicité des interprétations, qui relèvent d'ailleurs de courants artistiques différents, contemporains ou plus anciens, est servie par tous types de moyens des plus traditionnels aux plus modernes et plus inattendus, énoncés sans aucune hiérarchie : aquarelle, crayon, céramique, béton, bois, faïence, pinceau, encre de Chine, photographie, vidéo, film, végétaux, tissus, verre, insertions électroniques, diffusion de parfum complétant l'œuvre exposée), et utilisant tous types de supports (y compris un os de calamar, par exemple) ... Il serait plus facile de lister ce qui n'est pas utilisé ! D'autres données peuvent être importantes pour expliquer la variété des interprétations : les artistes sont des personnes de tous âges, de nationalités et de cultures très différentes.

Mentionnons une œuvre en particulier : « Paysages imaginaires » spectacle naturel tout à fait réaliste lorsque l'on connaît la Côte méditerranéenne qui précède Monaco et lui succède. Le visiteur note bien qu'il s'agit d'une «Création avec éléments générés par l'IA (intelligence artificielle) ». Tant que la difficile législation n'imposera pas d'indiquer un recours à l'IA, il ne sera pas évident que le regardeur s'en rende compte ! Il se trouve que cette œuvre a été réalisée par Marie-Aimée Tirole que j'ai eu la chance de rencontrer mais sans pouvoir malheureusement lui en parler...

L'entrée à l'exposition était gratuite et la salle ouverte tous les jours à partir de 14h. Le hasard faisant parfois bien les choses, j'ai eu la grande chance de m'y rendre le jour où Marie-Aimée Tirole, aussi vice-présidente du Comité national monégasque mentionné ci-dessus, était de permanence. Cette artiste, professeur de dessin avant de prendre sa retraite et qui est toujours très active, m'a fait visiter la suite de l'exposition que je n'avais pas encore vue seule. Ce fut un gros avantage parce qu'elle connaissait aussi bien tout l'historique du Comité que la totalité des artistes qui en font partie.

Avec le même enthousiasme, le visiteur attend déjà le

"Salon 2026" !

Marie-Claude Vettraino-Soulard (27/10/2025)

Renouvellement du label « Ville d'Art et d'Histoire » à Menton

Renouvellement du label « Ville d'Art et d'Histoire » à Menton

Dans cette démarche, tous les éléments sont pris en compte : patrimoine naturel et paysager, architectural, urbain et mobilier, aussi bien que le patrimoine technique et ethnologique.

La mise en œuvre du label VPAH repose sur une convention de partenariat signée entre l'État et la collectivité labellisée. En 30 ans, les partenariats se sont largement enrichis et diversifiés avec des acteurs associatifs, des universités, des établissements publics et privés et des réseaux de collectivités, etc. Tout organisme compétent peut être sollicité.

Actuellement, la France compte 206 « villes et pays d'art et d'histoire ». Le label doit être renouvelé tous les 10 ans. Ce renouvellement est loin d'être automatique car il s'agit d'un label très exigeant. Il est forcément le fruit de travaux de groupes et de longue haleine qui récompense les actions nombreuses et différentes menées tout au long de l'année pour valoriser au maximum le patrimoine et transmettre l'histoire locale au plus grand nombre.

Prenons la ville de Menton à titre d'exemple. Elle détient ce label depuis 1991. Afin d'obtenir son renouvellement pour la décennie 2025-2035, elle a présenté un « Dossier de candidature » qui pourrait faire rougir un grand nombre de guides et d'ouvrages historiques de qualité. Ce sont les personnels du Service du Patrimoine qui le réalisent, véritable tour de force car l'ouvrage doit présenter, évidemment de façon très synthétique, tous les aspects caractéristiques et particuliers de CETTE ville.

Menton ne peut s'abstenir de mentionner aussi tous les apports du passé de la famille Grimaldi de Monaco qui continue à aider « la perle de la France » selon l'expression du géographe Elisée Reclus (1830-1905) et du plus en plus connue internationalement comme « la Cité du Citron ». Il s'agit du « Citron de Menton », bien sûr, depuis l'attribution de son IGP (Indication Géographique Protégée) en octobre 2015 alors que son Citron y est cultivé depuis 1341. Ce fruit d'or est célébré depuis 1928 lors de la première exposition privée dans les jardins du luxueux hôtel Riviera Palace. Sa « Fête » continue à avoir lieu annuellement pendant la période du Carnaval (février/mars).

A l'occasion de cette signature, le maire a énuméré quelques-uns des grands projets prévus ou déjà engagés pour les dix années à venir. Il y a par exemple le Palais de Carnolès, ancienne résidence d'été de la famille Grimaldi, et acquis par la ville de Menton en 1961. Devenu musée des Beaux Arts, sa restructuration complète vient d'obtenir un investissement de 5 millions d'euros. La rénovation de la chapelle de la Madone, va bénéficier, elle, d'une souscription lancée par la Fondation du Patrimoine.

Le renouvellement du label VPAH pour la décennie

2035-2045 est déjà en action !

Menton, Ville d’Art et d’Histoire

Marie-Claude Vettraino-Soulard (15/10/2025)

Kandinsky, Picasso, Miró et al. de retour à Lucerne

Kandinsky, Picasso, Miró et al. de retour à Lucerne

Avertis il y a peu de temps de l’existence de cette très importante exposition au plan historique, nous en faisons état pour nos abonnés bien qu’elle se termine début novembre.

En 1935, une exposition de tous les superlatifs fut

présentée au Kunstmuseum Luzern, qui avait ouvert ses

portes depuis peu : on pouvait y admirer des œuvres

d’Alberto Giacometti, de Joan Miró, de Sophie

Taeuber-Arp, de Pablo Picasso, de Georges Braque,

d’Alexander Calder et d’autres artistes encore.

Tandis qu’à la même époque, dans l’Allemagne

nationale-socialiste, l’œuvre de Wassily Kandinsky, de

Paul Klee ou de Piet Mondrian était décriée comme «

dégénérée », ce furent précisément des figures du

modernisme de ce type que le Kunstmuseum Luzern exposa,

au cœur d’une Europe toujours plus totalitaire.

Intitulée (dans le titre original), These,

Antithese, Synthese, cette exposition historique

permit au musée de s’imposer à l’international. Jusqu’à

nos jours, elle demeure « légendaire », « inimitable »

et « sans pareille » (sans allusions récentes !). Que

les muséologues la considèrent impossible à reconstituer

par une institution de taille moyenne comme le

Kunstmuseum Luzern du fait de la qualité des œuvres

exposées a éveillé les ambitions de l’équipe actuelle

sous la direction de Fanni Fetzer, conservatrice.

Sous le titre « Kandinsky, Picasso, Miró et al., de

retour à Lucerne », le musée présente soit les œuvres

originales exposées à Lucerne en 1935, soit des

alternatives valables dans les cas où, pour diverses

raisons, les œuvres en question n’ont pu être

empruntées. Il a fallu plus de cinq ans pour localiser

la centaine d’œuvres de l’exposition originale de 1935.

La plupart d’entre elles datent des années 1920 et 1930

; depuis, elles ont intégré, par le biais du marché de

l’art, les collections privées et les musées les plus

importants au monde. D’autres œuvres, pour leur part,

ont disparu, voire ont été détruites. Le manque de

sources a rendu la recherche encore plus difficile : peu

de documents de 1935 portant sur l’exposition historique

sont parvenus aux commissaires qui témoignent des

bouleversements intellectuels, politiques et culturels

de l’entre-deux-guerres.

L’exposition représente donc tout autant une

autocritique de l’institution et de son histoire. En

effet, même si celle de 1935 cherchait à tenir la

promesse du modernisme et à proposer une alternative au

capitalisme et au fascisme, elle fit explicitement

l’impasse sur les femmes ou les personnes d’origine

extraeuropéenne. La seule artiste femme exposée en 1935

est Sophie Taeuber-Arp.

Prenant acte du refus des trois organisateurs de

l’époque, Paul Hilber, Konrad Farner et Hans Erni,

d’exposer l’œuvre de Barbara Hepworth, l’exposition

actuelle permet à cette dernière de prendre sa revanche

en présentant également un certain nombre d’œuvres de

cette artiste. Avec Sophie Taeuber-Arp et Barbara

Hepworth, l’exposition rend ainsi visible à l’aide

d’exemples l’histoire des femmes artistes marginalisées

de l’époque moderne. Elle accroît la sensibilité aux

relations qui existent entre différents contextes. Cela

rend la visite d’autant plus intéressante dans cet

aspect de reconstitution adaptée à l’évolution actuelle

sur les plans artistique et politique.

Kunstkmuseum (Musée d’art) de Lucerne

Jusqu’au 2 novembre 2025

Raymond et Séverine Benoit (11/10/2025)

Art pour tous: Monster Chetwynd

Art pour tous: Monster Chetwynd

Monster Chetwynd (c’est le nom de l’artiste britannique) a réalisé la première commande destinée au Jardin de l’Art du Kunsthaus Zürich: une tête géante inspirée de Bomarzo, de la science-fiction et de la tradition des folies. L’intérieur abrite une structure à grimper qui invite enfants et adultes à explorer activement la sculpture.

Si quelqu’un a le droit de poser une tête colossale dans le Jardin de l’Art du Kunsthaus Zürich, c’est bien Monster Chetwynd. L’artiste britannique (née en 1973 à Londres, elle vit et travaille à Zurich) est connue pour sa radicalité drolatique, son goût de l’absurde et son humour lourd de sens. Avec ce nouveau travail, elle présente la première commande destinée au Jardin de l’Art du bâtiment Chipperfield: une sculpture dans laquelle il est possible d’entrer, et qui semblera tout droit surgie d’un rêve irréel – ludique, monumentale, ouverte au point d’agacer. Conçue spécifiquement pour ce lieu, cette œuvre accomplira la vocation de ce Jardin de l’Art créé par David Chipperfield.

Le concept de «folie», ces petites constructions ornementales typiques des jardins anglais, sans utilité apparente, est central dans ce travail. Chetwynd s’empare de cette tradition et la transforme en une sculpture contemporaine qui conjugue irritation et jeu. Les folies se voulaient à l’origine expression d’une liberté esthétique et fuite ludique hors du monde.

Toute l’œuvre de Chetwynd est traversée par cette fascination pour la monstruosité, la fantaisie, l’énormité. Et sans cesse, les têtes reviennent dans sa démarche artistique. « J’ai toujours voulu faire une grande tête et vivre dedans. Je ne sais pas pourquoi », dit-elle. « Je crois que j’ai simplement une prédilection pour les grandes têtes, colossales. » Dès ses études d’anthropologie, l’artiste a commencé à s’intéresser aux sculptures colossales et aux monuments fragmentés de l’Antiquité. Pour réaliser ce projet au Kunsthaus, elle a travaillé avec des architectes et des ingénieurs, notamment avec la start-up Contouro, issue de l’ETH Zurich et liée à la chaire Digital Building Technologies. Ce projet a été accompagné par le commissaire Raphael Gygax.

Autre source d’inspiration marquante avec Bomarzo : le film «Zardoz» (1974) de John Boorman. Dans cette dystopie surréelle, une tête de pierre vole à travers un monde divisé. Mais pour Chetwynd, cette référence picturale contient aussi un potentiel subversif: « J’y vois la possibilité de saper les représentations du pouvoir patriarcal, justement en les faisant tourner au grotesque. » Pour elle, l’impact féministe consiste à changer le code du monumental: la tête menaçante devient un espace d’expérience accessible, ludique. À l’intérieur, une gigantesque structure à grimper invite enfants et adultes à l’explorer physiquement, comme sculpture, terrain de jeu, figure de pensée. Une bonne condition physique et une bonne agilité sont recommandées pour la montée au sommet, où se trouve une terrasse. On contemple le jardin depuis huit mètres de hauteur.

Kunsthaus Zurich - Accès gratuit au jardin de 6h à 21h30

Raymond et Séverine Benoit (24/9/2025)

Les Collectionnistes

Le charmant Théâtre du

Petit Montparnasse nous a rarement déçus.

Le charmant Théâtre du

Petit Montparnasse nous a rarement déçus.

Ce soir, il est question de peinture. Sous le curieux titre "Les Collectionnistes", François Barluet a imaginé une réunion chez les Durand-Ruel.

Selon les recettes les plus classiques chères à Lagarde et Michard, il y aura unité de temps, d'objet et de lieu.

Le metteur en scène Christophe Lidon va nous enfermer pendant une grosse heure dans un salon bourgeois, celui du marchand de tableaux

Paul Durand-Ruel (1831-1922 incarné par Christophe de Mareuil) et de sa charmante épouse Jeanne-Marie (Christèle Reboul). Pour un peu,

le décor serait planté pour une pièce de Georges Feydeau.

Nous sommes juste après la funeste guerre de 1870. Durand-Ruel est allé pendant les combats se réfugier à Londres où il a rencontré Monet. De retour à Paris, il accueille ceux qu'on va bientôt appeler "les Impressionnistes". Il croit à leur futur, les soutient, achète leurs

toiles. Le marché n'est pas prêt, mais le marchand a une longueur d'avance (on dit que dans sa longue vie Durand-Ruel acheta douze mille tableaux).

Il s'endette, mais est soutenu par sa banque, l'Union Générale. Durand-Ruel ne peut abandonner ses amis peintres, comme Auguste Renoir

(Victor Boucigault). Il y a aussi le directeur du journal véreux, “Le Constitutionnel” (Frederic Imberty) qui fait du

chantage et tourne autour de la belle Jeanne-Marie. La banque va-t-elle se décourager ? l'épouse aimante s'en aller ? on vous laisse

découvrir la suite...

C'est joliment écrit, bien joué avec quelquefois des allures de pièce de patronage. On révise son histoire de l'art à un tournant décisif,

et on passe un bon moment.

Bruno Caudrillier (23/3/2025)

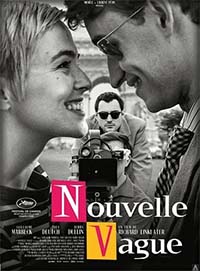

Nouvelle Vague

«

Nouvelle Vague », dernier opus du cinéaste texan Richard

Linklater (65 ans). Les occasions de sourire (et même de

rire) étant rares par les temps qui courent, et si vous êtes

intéressés par l’histoire du 7ème art, ne ratez pas ce joli

film.

«

Nouvelle Vague », dernier opus du cinéaste texan Richard

Linklater (65 ans). Les occasions de sourire (et même de

rire) étant rares par les temps qui courent, et si vous êtes

intéressés par l’histoire du 7ème art, ne ratez pas ce joli

film.

Linklater s’est saisi à bras le corps d’un projet ambitieux : raconter la genèse du premier film de Jean-Luc Godard : « a bout de souffle », et par là même convoquer tous les cinéastes qui se réclamaient de ce mouvement, essentiellement au sein des mythiques Cahiers du Cinéma. On verra en particulier défiler non seulement Godard (Guillaume Marbeck) mais aussi Truffaut (Adrien Rouvard), Chabrol (Antoine Besson) et encore Bresson, Rohmer, Verneuil, Varda, Rouch etc… On est ému de voir un cow-boy connaître si bien et aimer si fort le cinéma hexagonal. C’est son premier long-métrage tourné en français. Nous sommes en 1960.

Chabrol et Truffaut viennent de se lancer avec succès. L’année précédente les 400 Coups ont fait un triomphe à Cannes. Les copains encouragent Godard à se lancer à son tour. Encore faut-il persuader le chef de file des producteurs, Georges de Beauregard (Bruno Dreyfurst) de prendre le risque. Il le prendra, donnant à l’imprévisible cinéaste helvétique l’occasion de mettre en application ses élucubrations sur la spontanéité.

Nous allons donc suivre (en noir et blanc) le tournage de ce film mythique. Encore un film sur un film, n’en a-t-on pas assez des mises en abyme cinématographiques, me dira-t-on ? Oui, mais cette fois on a l’occasion de suivre les délires de Godard sur l’improvisation. On plaint rétrospectivement le malheureux Beauregard qui doit vivre au rythme des caprices du réalisateur, mais cela nous donne l’occasion de rire ! Et puis on ne se lasse pas d’apprendre toutes les ficelles du métier, avec la révolution de la caméra sur l’épaule (merci Jean Rouch) et des bricolages de génie (le chef opérateur enfermé dans une poussette de postier ou en travelling dans une 2CV ).

Linklater a soigné son casting en prenant des acteurs peu connus mais d’une ressemblance physique hallucinante. Pour qu’on ne se trompe pas, d’ailleurs, il étiquette les personnages à leur entrée sur l’écran. La rue de Paris en 1960 est méticuleusement reconstituée, avec de bien jolies bagnoles.

On va donc suivre la cavale de Belmondo (Aubry Dublin) et de la si belle Jean Seberg (Zoey Deutch). Le scénario se tient… parce qu’il est signé Truffaut, et tout le monde sortira heureux de cette épreuve. Le spectateur ne se sera pas ennuyé un instant et aura gardé le sourire au long de cette aventure de 106 minutes.

Bruno Caudrillier (25/10/2025)

Une Bataille après l’autre

Une Bataille après l’autre

Le réalisateur californien Paul Thomas Anderson, alias « PTA », 55 ans, nous avait fait comprendre qu’il ne donnait pas dans la demi-mesure : on se rappelle en particulier l’ultra-violent « There will be blood « (2007) ou l’étrange « Licorice Pizza « (2021).

Cette fois-ci PTA nous invite à découvrir, à un rythme échevelé, toutes les extravagances de la société américaine contemporaine, par le biais d’une course-poursuite en deux épisodes.

Nous voici donc dans un premier temps il y a 17 ans. Celui qui décidera plus tard de se faire appeler Bob Ferguson (Leonardo DI Caprio), en tandem avec la volcanique beauté noire Perfidia Beverly Hills (Texana Taylor) ravagent la Californie à la tête de leur bande ultra-gauchiste, les « French 75 ».On assistera en particulier à l’assaut très spectaculaire donné à un camp de migrants. A cette occasion, nous allons faire connaissance avec l’officier qui les traque, Steven Lockjaw (fabuleux Sean Penn).

Bob et Perfidia sont très épris ; ils n’hésitent pas à improviser une partie de jambes en l’air entre deux poses de bombes. Et ce qui devait arriver arriva : l’intrépide révolutionnaire tombe enceinte (ce qui ne freine pas son activisme anti-capitaliste) et donne naissance à une ravissante petite fille nommée Willa.

Deuxième époque : nous voici 17 ans plus tard. Perfidia a disparu, Bob a élevé seul Willa. Il se terre dans un bled, a changé de nom et est très abimé par l’alcool et la drogue. Et voilà que la méchant Lockjaw, maintenant colonel, veut retrouver Bob et Willa. Il se met en chasse avec sa bande de soldats plus caricaturaux les uns que les autres. Y arrivera-t- il ? Quelle est sa motivation profonde ?

On va suivre une classique mais spectaculaire course-poursuite. Attachez vos ceintures, retenez votre souffle ! Ce film permet à PTA de nous immerger dans les extravagances de l’Amérique que nous découvrons chaque jour en ouvrant le journal : ultra-violence, théories déjantées, racisme et lutte contre les migrants, sociétés types Ku Klux Clan (" les Aventuriers de Noël ") etc.

Nous suivons les aventures de Bob et Willa à une cadence effrénée, avec en fond sonore la musique très réussie de John Greenwood. Cerise sur le gâteau ; l’humour très personnel. réalisateur. Malgré la violence ambiante, la salle (pleine) des 7 Parnassiens ne retenait pas ses rires.

Seul bémol : la longueur (162 minutes). Les

courses en auto dans le désert auraient pu être un peu

rabotées. Ceci ne devrait pas vous empêcher d’aller voir ce

film très réussi.

Alix Caudrillier (25/10/2025)

Les Musiciens

Les Musiciens

Ce petit film (budget : 3.3 M€) tient ses promesses : il est charmant, et parvient à surmonter les difficultés inhérentes au projet : faire comprendre aux spectateurs, même s’ils ne sont pas familiers de la chose, les difficultés de monter un évènement musical ; Il faudra retenir leur attention, avec un suspense de tous les instants, pendant 102 minutes.

Au départ, il y la volonté d’un riche industriel rémois de réussir une première mondiale : réunir dans un quatuor (2 violons, un alto, un violoncelle) quatre instruments tous signés du magicien de Crémone Stradivari (1644-1737). Le mécène a pensé à tout : il a contacté les instrumentistes, le luthier, jeté son dévolu sur l’église possédant la meilleure acoustique pour cet enregistrement historique. Il a aussi choisi la partition : un quatuor pondu par un contemporain, Charlie Beaumont (Frédéric Pierrot). Disons tout de suite que la musique signée Grégoire Hetzel est plus qu’agréable, ce qui facilite l’écoute. Las, le milliardaire champenois défunte prématurément ! Il a laissé des sous de côté, et deux descendants aux manettes : le grand frère pour le business (Nicolas Bridet) et pour la fondation chargée du projet musical la petite soeur Astrid (Valérie Donzelli ). Cette dernière ne va pas quitter l’écran, nous allons l’accompagner dans tous les instants de cette aventure stressante. Elle porte le film.

Grégory Magne a réussi une première gageure : réunir quatre acteurs-musiciens, souvent avec la double casquette, et avec une dominante musicale. Il y a donc George, le premier violon (Mathieu Spinosi), Peter le deuxième violon (Daniel Galitsky), non-voyant dans le film, pas dans la vie, Emma : alto (Apolline de Castro) et Lise : violoncelle (Marie Vielle).

Astrid va devoir jongler avec l’ego de ces musiciens ; il va finir par y avoir un clash. Seule solution pour débloquer la situation : faire entrer dans le projet le compositeur, mais c’est un ours bourru. Astrid va-t-elle réussir à gagner ce pari pas gagné d’avance ? On vous laisse le découvrir… si le film ne quitte pas complètement l’affiche.

PS : précisions sur le lieux de tournage : L’église à

l’acoustique remarquable est celle de « Mont-Devant-Sassey » ;

le dialogue avec le curé est savoureux.

Le château 1930 "Sept Saulx" a été construit par un industriel

rémois, Edouard Miniot, aussi propriétaire du champagne

Heidsieck, et est toujours propriété de la famille.

Alix Caudrillier (25/10/2025)

Sonia Wieder-Atherton

- La sublime violoncelliste

Il

y a quelques jours, j’ai eu la chance d’écouter une

conférence avec la célèbre violoncelliste Sonia Wieder -

Atherton au musée d’art et d’histoire du Judaïsme.

Il

y a quelques jours, j’ai eu la chance d’écouter une

conférence avec la célèbre violoncelliste Sonia Wieder -

Atherton au musée d’art et d’histoire du Judaïsme.

Je la connais musicalement depuis de nombreuses années et je suis une de ses fidèles admiratrices. Elle était en conversation avec Chloé Camberling. Ce fut un moment d'intense bonheur. Son répertoire est très éclectique. Elle joue du Bach, du contemporain, des musiques religieuses… elle est très connue pour son jeu expressif.

À neuf ans, une sonate de Vivaldi l’a bouleversée... elle sera violoncelliste… “Ce n’est pas du tout une stimulation familiale qui m’a poussée vers la musique. J’y suis venue toute seule, un peu par “prédestination “. J’ai choisi le violoncelle parce que je voulais un instrument à cordes, quelque chose qui soit proche de la voix humaine et qui me permette de faire durer le son aussi longtemps que je le voulais.

“ Sonia Wieder-Atherton est une violoncelliste et compositrice franco-américaine née en 1961 à San Francisco. Elle est la fille de Ioana Wieder d’origine juive roumaine, réalisatrice féministe française (naturalisée en 1957) et de John Atherton, universitaire américain. Elle a grandi à New York et à Paris où elle a étudié au conservatoire supérieur de musique dans la classe de Maurice Gendron (1920-1990), grand violoncelliste et de Jean Hubeau (1917-1992), pianiste, compositeur et pédagogue. Elle a également étudié avec Mstislav Rostropovitch (1927-2007), le très célèbre violoncelliste et chef d’orchestre. Elle a même reçu le premier prix du concours Rostropovitch en 1986. Cette collaboration a été un moment clé dans sa carrière, lui permettant de développer son talent. Elle passe deux ans au conservatoire Tchaïkovski de Moscou auprès de Natalia Shakhovskaya. Cette brillantissime violoncelliste est morte en 2017 à l’âge de 81 ans. Cette dernière a été lauréate de concours de violoncelle les plus importants tant en Russie qu’à l’étranger. Elle était devenue très proche de Sonia Wieder-Atherton. Cette dernière en parle avec beaucoup d’affection, d’admiration et de reconnaissance : “je ne serais pas arrivée là, si je n’avais pas rencontré Natalia Shakhoskaya, ce qu’elle m’a dit, continue à m’apporter…” Notre musicienne a su bénéficier des conseils des plus grands musiciens de la planète.

En 1989 Chantal Akerman (1950-2015) lui a demandé de trouver des musiques pour son film “Histoire d’Amérique“ : à New York, au lever du jour, à proximité du pont de Williamsburg, des immigrés juifs russes et polonais se souviennent de leur vie avant leur arrivée. Elle ne connaissait rien au judaïsme, elle a grandi dans un milieu où la religion n’était pas pratiquée. “Lorsque j’ai commencé à jouer ces chants, j’avais l’impression de les avoir toujours entendus. Ils coulaient en moi comme coule le sang dans mes veines” confie-t-elle. La musicienne découvre alors son histoire familiale. « Les chants juifs » est un enregistrement emblématique qui a marqué toute la vie de la violoncelliste : “ le cycle de chants juifs est né de ma recherche sur la musique juive liturgique [...] j’ai senti que je connaissais cette musique bien avant ma naissance, c’était une impression étrange.” Mais ce qui l’a véritablement inspirée c’est le chant des cantors ou hazans et son expressivité.

Elle a également une affinité toute particulière pour la musique de Jean-Sébastien Bach (1685-1750). Elle aborde sa musique avec une grande liberté et une profonde sensibilité. Pour elle, jouer Bach, c’est entrer dans un espace intérieur. Elle considère le violoncelle comme une voix humaine. Dans Bach, elle cherche le souffle plutôt que la rigidité. Lorsqu’elle joue les “suites" de Bach , elle imagine les mains de Giacometti modelant la terre jusqu’à ce qu’apparaisse un visage. “Être aux prises avec les "suites" de Bach, dit-elle, "est très proche de cela". Il s’agit de creuser la corde jusqu'à ce que naisse la phrase avec sa respiration juste.” Elle privilégie la continuité de la phrase plutôt que la virtuosité extérieure. Elle considère la musique de Bach comme “la colonne vertébrale“ de sa vie musicale. “Bach, dit-elle, c'est comme la cérémonie du thé : on ne sait plus faire la différence entre la tasse de thé, la main, le cœur qui bat, tout devient un”. Elle a interprété avec une grande sensibilité les “suites" pour violoncelle seul de Bach, morceau de bravoure auquel ne peuvent se confronter que les interprètes les plus virtuoses. Elle considère qu’elles sont ”une sorte de bible” pour les musiciens et qu’elles contiennent “toutes les émotions humaines.“ Il faut reconnaître que Jean-Sébastien Bach est un savant théologien, un stupéfiant virtuose, un expert en facture instrumentale… Elle recherche un ton très expressif, presque vocal et emploie constamment de nouvelles couleurs sonores.

Elle a collaboré avec des compositeurs tels qu’Henri Dutilleux (1916-2013). “Avec Dutilleux, dit-elle, une note pouvait être une question de vie ou de mort”. Georges Aperghis (1945- ) et Pascal Dusapin (1955- ) lui ont dédié des œuvres. Elle a joué en soliste avec de nombreux et prestigieux orchestres internationaux ; notamment l’orchestre national de France, l’orchestre de Paris, l'orchestre philharmonique d’Israël et bien d’autres. Elle a reçu le prix de la fondation Bernheim qui désigne chaque année trois lauréats dont l’œuvre a valeur créatrice dans chacun des domaines des arts, des lettres et des sciences. Elle est chevalier de l’Ordre des arts et des lettres. En 2018, elle a joué lors de la cérémonie d'entrée au Panthéon de Simone Veil et de son mari Antoine. C’était un moment émouvant qui a mis en valeur son talent et son émotion.

Pendant les tristes soirs de l’hiver monotone, laissez-vous envoûter par cette virtuose qui occupe une place originale dans le monde musical. Elle a toujours cherché à faire de la musique une langue ouverte au monde.

Jacky Morelle (27/11/2025)

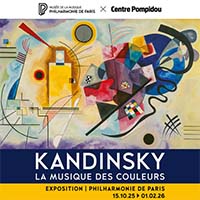

Kandinsky - La musique des couleurs

Cette

exposition présente un parcours de tous les aspects des

relations du peintre avec la musique.

Cette

exposition présente un parcours de tous les aspects des

relations du peintre avec la musique.

Un dispositif sonore est proposé qui permet une illustration

musicale au fur et à mesure de l’avancée du visiteur. On a

noté qu’une seule pièce atonale d’Arnold Schoenberg est

proposée lors du parcours : le grand public est devenu

sensible à la peinture abstraite, bien moins à la musique

atonale. Si la relation du peintre avec la musique a

toujours été forte (lui qui était “atteint” de synesthésie),

c’est bien son contact avec le compositeur de la Seconde

école de Vienne, à la fois comme auditeur puis épistolaire*,

qui l’aura le plus influencé dans le domaine.

Le parallèle est évident entre l’abandon de la tonalité de Schoenberg et celui de la figuration de Kandinsky (s’ils sont les principales figures de ces deux mouvements, ils ne furent pas les seuls). Tous deux cherchaient à exprimer des états intérieurs par des moyens formels indépendants de la tonalité ou de la représentation. Un parallèle de même type pourrait être fait entre deux autres génies du XXe siècle : Stravinsky et Picasso, bien sûr dans un tout autre “registre”.

C’est une exposition très intéressante, bien construite, très fournie et bien présentée malgré l’espace un peu contraint et sombre. On appréciera particulièrement les parties consacrées à sa pratique musicale (violoncelle), ses liens avec Der Blau Reiter ou le Bauhaus, ou ses compositions scéniques, comme le projet étonnant d’illustration scénique des Tableaux d’une Exposition de Moussorgski. Une exposition à ne pas manquer.

Philharmonie de Paris - Jusqu’au 1er février 2026

* On rappellera que c’est en 1923, après une correspondance

très suivie, qu’une lettre malheureuse de Kandinsky à

Schoenberg faisant état d’une supposée influence croissante

des Juifs dans la vie culturelle allemande engendrera une

réponse véhémente de Schoenberg et leur rupture.

Thierry Vagne (23/10/2025)